Disparitions forcées et actes de torture ; arrestations et détentions arbitraires ; harcèlement judiciaire ; dénigrement et messages de haine ; menaces et intimidation ; atteintes à la liberté d’expression et de la presse ; atteintes à la liberté d’association et de manifestation ; …

C’est entre autres atteintes les éléments du long chapelet de violations de droits égrenées par l’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, un partenariat de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT), dans son rapport publié le 20 février 2025. « Une tendance croissante à la répression envers les défenseurs des droits humains se dessine dans les quatre pays étudiés, où se produisent des attaques ciblées, systématiques et protéiformes à leur encontre ». Note d’emblée le rapport. Avocats, activistes et membres d’associations, journalistes, professeurs et autres membres de la société civile protestant, contre les pratiques et actions attentatoires aux droits humains de la part des autorités, sont les plus touchés par ces atteintes.

En parallèle de cette répression directe des défenseurs des droits humains, poursuit le rapport, l’espace civique est également attaqué et se voit drastiquement réduit, avec des violations graves aux libertés fondamentales : au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les libertés d’expression et de la presse font constamment l’objet de restrictions. Les médias nationaux sont contrôlés tandis que les principaux médias internationaux sont suspendus. Ceci engendre la pratique progressive de l’autocensure par les journalistes et les médias nationaux, qui sont victimes de menaces, d’arrestations arbitraires et de détentions au secret, poussant certains journalistes à l’exil.

Des atteintes aux libertés d’association et de manifestation sont aussi largement observées. « Au Burkina Faso, au Niger et au Mali, les autorités suspendent, dissolvent et contrôlent les associations, dans le but de réduire à néant toute tentative d’organisation de la société civile. Au Tchad, le droit à la liberté de réunion pacifique a été sérieusement remis en cause à plusieurs reprises en 2022, notamment par le biais d’arrestations arbitraires faisant suite à la participation à des manifestations et l’assassinat de nombreux manifestants lors d’une manifestation le 20 octobre 2022 ». Note en outre l’observatoire

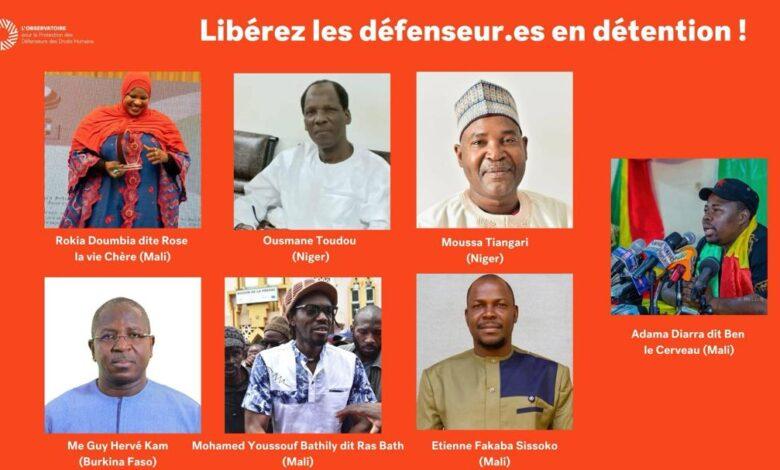

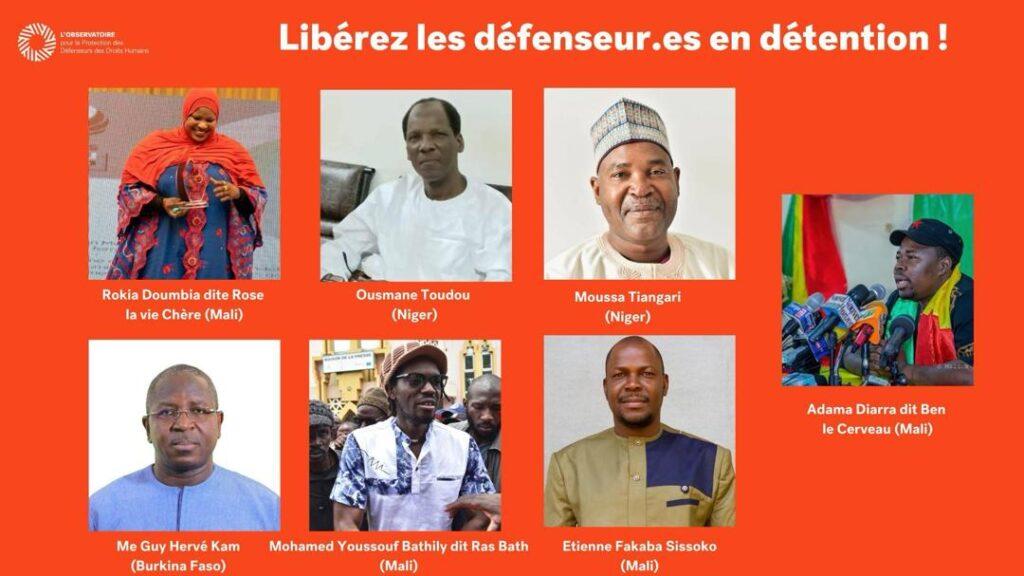

Figures de victimes

Les figures les plus en vue des victimes de cette répression sont notamment Guy Hervé Kam, avocat burkinabè et défenseur des droits humains, cofondateur du Balai citoyen. Il a été arrêté le 24 janvier 2024 à l’aéroport international de Ouagadougou par la Sûreté nationale, alors qu’il rentrait d’un voyage professionnel, en violation des dispositions réglementaires de l’Union économique et monétaire Ouest Africaine (UEMOA) régissant la convocation, l’arrestation ou la détention des avocats. Malgré une décision du tribunal administratif de Ouagadougou du 7 mars 2024, qui a jugé « nuls et non avenus » les motifs de l’arrestation, et a ordonné de facto sa remise en liberté, Me Kam reste jusque-là illégalement en détention.

Samira Sabou, journaliste indépendante nigérienne, administratrice du site Magazine d’information sur le développement économique et social (MIDES), blogueuse et présidente de l’Association des blogueurs pour une citoyenneté active (ABCA) a été détenue au secret. Le 30 septembre 2023, vers 18 heures, trois hommes en civil non identifiés, se présentant comme des membres des services de sécurité, l’ont enlevée au domicile de sa mère à Niamey, l’ont encagoulée, ont saisi son téléphone portable et l’ont emmenée de force vers une destination inconnue dans un véhicule non identifié. Après plusieurs jours de détention arbitraire, elle a été placée en liberté provisoire depuis le 11 octobre 2023 et attend toujours les suites de l’enquête ouverte contre elle. Peut-on lire dans le rapport.

Adama Diarra, dit Ben le Cerveau, activiste malien, leader du Mouvement « Yerewolo debout sur les remparts », par ailleurs ancien proche du régime actuel au Mali, a été arrêté et condamné après qu’il ait appelé au retour à l’ordre constitutionnel. Le 5 septembre 2023, l’activiste a été placé sous mandat de dépôt par le procureur du pôle cybercriminalité qui siège au Tribunal de Grande instance de la commune VI de Bamako pour « flagrant délit » à la suite d’une déclaration sur un plateau de radio privée où il avait dénoncé des arrestations extrajudiciaires et appelé au respect du délai de la transition. Le 26 février 2024 il a été jugé et condamné à six mois de prison ferme pour « atteinte au crédit de l’État ». Le 4 mars 2024, à la veille de la fin de sa peine, il a été présenté à un juge du tribunal de cybercriminalité avant d’être à nouveau inculpé pour un nouveau chef d’accusation de « menaces et injures contre les autorités ». Ce dossier intervient à la suite d’une plainte du CDM, très proche des militaires au pouvoir et actif dans les plaintes contre leurs contestataires, dans le cadre d’une affaire d’enregistrement d’audios remontant à 2021 et novembre 2022. Lit-on aussi dans le rapport.

Baldal Oyamta, défenseur tchadien des droits humains, coordinateur de la Ligue tchadienne des droits de l’homme (LTDH), a échappé à une tentative d’assassinat le 11 avril 2022. A 3h du matin, un individu inconnu, armé d’un pistolet et d’une arme blanche, a pénétré son domicile à N’Djamena, et a tiré à bout portant au niveau de son visage. Blessé au front, mais sans plaie grave au niveau du crâne, Baldal Oyamta a été pris en charge au niveau médical. L’auteur du coup de feu, un ancien militaire, a pris la fuite mais a été retrouvé le lendemain par des jeunes du quartier qui l’ont remis à la police. Il a été placé sous mandat de dépôt à la prison de Klessoum en attendant l’instruction de son dossier. Baldal Oyamta a déjà été l’objet de menaces de mort par le passé. En novembre 2020, en l’espace de deux semaines, il avait reçu 23 SMS de menaces liés à ses activités professionnelles en tant que défenseur des droits humains, et plus particulièrement à ses travaux sur l’accaparement des terres au Tchad. Malgré un dépôt de plainte contre X, aucune enquête n’a été ouverte sur ces menaces. Regrette le rapport.

Le paradoxe de ces pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, relève l’Observatoire, c’est qu’ils se sont dotés de lois de protection des défenseurs, faisant de ces pays de la région sahélienne des pionniers en la matière sur le continent africain.

Respecter les engagements internationaux

Au vu des nombreux éléments préoccupants figurant dans ce rapport, ses auteurs ne manquent pas de formuler des recommandations fortes à l’endroit de différents acteurs concernés par cette situation. L’Observatoire appelle notamment les gouvernements des pays du Sahel, en particulier ceux du Burkina Faso, du Mali, du Niger, et du Tchad à respecter leurs obligations régionales et internationales concernant la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de la presse, en particulier la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. « Nous les appelons également à garantir, en toutes circonstances, l’intégrité physique et le bien-être psychologique de l’ensemble des défenseur·es des droits humains. Les autorités de ces pays doivent faire cesser toutes formes d’attaques et de harcèlement, y compris au niveau judiciaire, à l’encontre de l’ensemble des défenseur·es des droits humains, procéder à leur libération immédiate et inconditionnelle tout en abandonnant toutes les charges à leur encontre ».

À l’endroit de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples et de l’Union africaine, le rapport recommande entre autres d’appeler les États du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad à mettre un terme à toutes les atteintes et restrictions des libertés fondamentales et à garantir le respect des droits humains ; d’encourager les autorités des quatre pays à reconnaître le rôle primordial des défenseurs des droits humains et mettre en œuvre tous les moyens en leur possession afin qu’ils et elles puissent exercer leurs activités légitimes sans entrave ni crainte de représailles ; d’exhorter les autorités du Burkina Faso à abroger le décret sur les réquisitions ou arrêter son application discriminée et ciblant les défenseurs des droits humains.

Aux Nations unies, il recommande notamment d’appeler les autorités burkinabè, maliennes, nigériennes et tchadiennes, ainsi que les groupes qui les soutiennent à cesser immédiatement les actes d’intimidation, de harcèlement, y compris judiciaire, les attaques et les actes de représailles contre les défenseurs des droits humains et les membres de leurs familles ; de continuer à soutenir pleinement la participation régulière, diversifiée et indépendante de la société civile aux travaux du Conseil de sécurité lors de toutes les discussions pertinentes, y compris les réunions par pays, conformément à la résolution 2242 (2015) ; d’exhorter ces autorités à adresser une invitation permanente à la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des défenseurs des droits humains et aux autres procédures spéciales des Nations unies…

Aux partenaires internationaux enfin, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad, le rapport recommande de condamner systématiquement et publiquement les violations des droits des défenseurs des droits humains ; de soutenir les initiatives et programmes de la société civile en faveur de la promotion et de la défense des droits humains ; S’agissant de l’Union européenne (UE) et de ses États membres, de mettre en œuvre les lignes directrices de l’UE sur les défenseurs des droits humains…

L’intégralité du rapport est accessible à ce lien : https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/convergence-regionale-de-la-repression-des-defenseur-es-des-droits

Par Abraham Touré